核心觀點:

全球運動醫學市場持續增長,國際巨頭持續加碼彰顯行業高景氣度:運動醫學作為骨科行業重要的細分領域,占據全球整個骨科市場的10%以上份額。

國內運動醫學市場方興未艾,2023年市場規模將超過50億元:隨著中國運動人群的快速增長、老齡化趨勢加重以及居民醫療消費需求的持續提升,國內運動醫學市場正處于快速發展階段。預計2023年市場規模將超過50億元。

國內企業積極布局,國產替代空間廣闊:中國運動醫學市場由外資占據主導地位,其中施樂輝、Arthrex、史賽克、強生和康美五家合計占據86%的市場份額,國內企業經過前期的積極布局,以凱利泰、天星博邁迪等為代表的企業已完成了多款產品線的布局。整體來看,國產企業發展雖處于早期階段,但已具備了與外資競爭的能力,國產替代有望開啟。

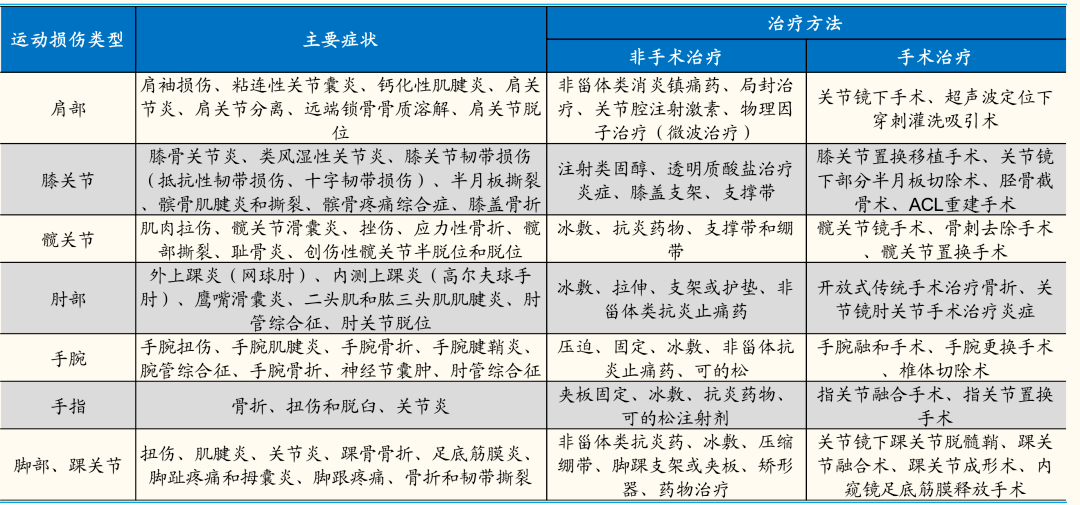

01 Sports medicine是醫學與體育運動相結合的一門邊緣科學,是醫學的一個學科。研究與體育運動有關的醫學問題,運用醫學的技術和知識,對運動訓練進行監督和指導,防治運動傷病,并研究醫療和預防性體育運動,以達到增強人民體質、保障運動員身體健康和提高運動成績的目的。 運動醫學是在醫療衛生和體育運動相結合的過程中發展起來的。早在公元前1000年左右,中國已引用按摩、導引來防治疾病。公元前150年左右,古羅馬已有為角斗士治傷的體育醫生。 但運動醫學作為一門完整的有理論基礎的獨立學科,則是在20世紀30年代才正式建立起來。1928年成立了國際運動醫學聯合會。50年代以后,世界運動醫學發展較快,歐美一些國家建立了許多運動醫學中心和研究所,不少大學也開展了運動醫學的科學研究。 中國運動醫學是50年代發展起來的。從1955年起,全國各體育學院與醫學院陸續建立起運動醫學教研室。1958年國家體委建立了體育科學研究所,所內設立運動醫學研究室。1959年北京醫學院建立了運動,醫學研究所,全國各地區也相繼成立了運動醫學研究機構。1978年中國運動醫學會成立,并于1980年加入國際運動醫學聯合會。中國運動醫學具有中西醫結合的特色,受到國際體育界人士的重視。 運動醫學與骨科結合緊密,骨科細分領域眾多,運動醫學是重要的細分領域,占據全球整個骨科市場的10%以上份額。 運動醫學在臨床上以膝、肩、肘、髖、踝關節運動傷病為主體,開展較大規模的各類關節鏡和切開手術,包括膝關節各種韌帶損傷、半月板修復和移植、軟骨修復、髕骨關節不穩定、肩關節不穩定、肩袖損傷、肩部骨折及人工肩關節置換、肘關節關節鏡、不穩定及置換術、髖關節撞擊癥及盂唇損傷、踝關節不穩定及踝關節鏡等。 運動醫學產品可主要分為關節鏡系統和植入物,其中關節鏡系統包括關節鏡、動力系統和輔助設備等,是運動醫學相關疾病的必備檢查和治療工具,植入物包括固定裝置、軟組織重建物和相關配套工具等。

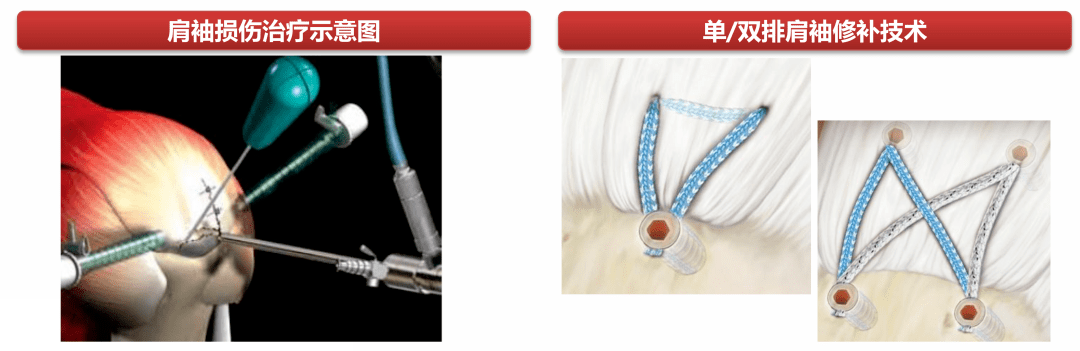

1、應用舉例——肩關節功能康復之肩袖損傷

肩袖損傷是引起肩關節疼痛的常見原因,可以導致肩關節不穩定、無力、活動受限等。在60歲以上的老年患者中肩袖損傷率達60%以上,肩袖損傷已成為當今社會老年人群中的常見病、多發病手術修復肩袖損傷對于超過90%的患者有效。

手術修復肩袖損傷治療的目的在于重建肩袖在肱骨大結節上的肌腱止點,通過關節鏡下錨釘縫合技術達到高強度的固定作用。目前微創技術逐漸替代了開放性手術,成為肩袖修復技術的金標準。

關節鏡手術較開放性手術損傷小、效果好、康復快,有助于患者早期恢復運動。由于肩袖的特殊解剖結構,錨釘縫合后的肩袖愈合以瘢痕組織為主,無法完全恢復原有的肩袖穩定性且因康復不當導致的術后再撕裂、肩關節活動受限等術后并發癥發生率仍較高。

目前學術界未在關節鏡術后的康復治療方案上達成共識,康復方法的選擇上也有所不同。常見的方法包括通過帶線錨釘、縫線以及相關配套工具對肩袖撕裂的部位進行縫補以達到固定修復的目的。

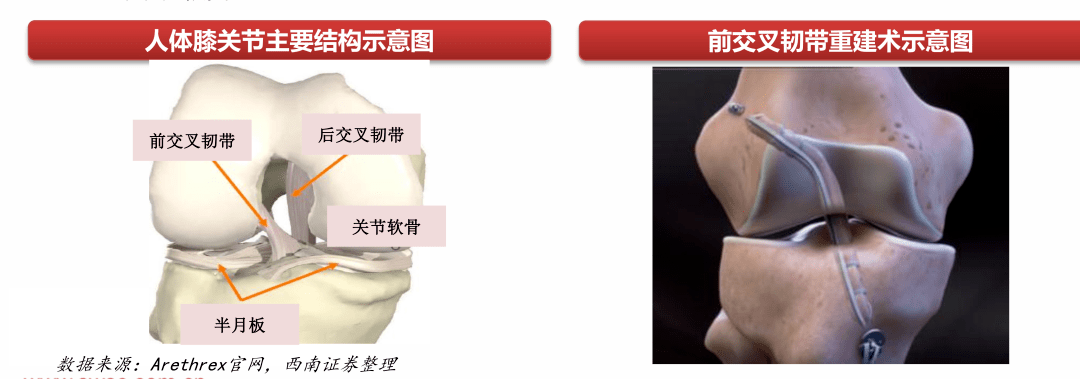

2、應用舉例——膝關節手術之前交叉韌帶損傷

前交叉韌帶(anteriorcruciateligament,ACL)位于膝關節內,連接股骨與脛骨,一般分為后外側束和前內側束,是膝關節重要的穩定結構,主要作用包括限制脛骨向前過度移位和極端旋轉。

大量研究顯示,前交叉韌帶對膝關節本體感覺(關節運動覺和關節位置覺)亦有重要貢獻。ACL損傷后膝關節功能喪失主要表現為關節穩定性下降,出現脛骨前移、膝關節慢性疼痛以及膝關節退行性改變。同時出現患側膝關節本體感覺受損,增加膝關節受傷的風險。

ACL損傷通常可采用非手術治療和手術治療,非手術治療包括急性期的對癥處理及后續的康復治療,主要是適用于單純ACL損傷且對膝關節穩定性和旋轉要求不高的患者。雖然有長期隨訪研究表明,非手術療法的膝關節穩定性及骨性關節炎的發生率和手術治療無顯著性差異,但在國內還未被臨床醫生接受。

手術治療可分為原位修復與ACL重建術。原位修復有初級修復和內部增強技術,原位縫合術被認為能恢復ACL的解剖功能、生物力學和本體感覺功能,對ACL損傷也有一定的效果,尤其是年輕的急性近端ACL斷裂患者。

但一項系統回顧報道認為,ACL重建比ACL修復具有更好的生活質量和術后患者感知到的改善。一項隨訪5年的研究表明,ACL修復患者膝關節穩定性恢復良好,患者滿意度較高,但是在運動要求較高的人群中這一數據降為55%。所以前交叉韌帶損傷治療還需要更多的研究來確定。目前運動活躍的ACL損傷年輕患者中,公認的主流治療方式仍是關節鏡下ACL重建術。

目前ACL的移植物主要包括:

1)自體肌腱移植物,自體肌腱移植物包括自體骨、髕腱、骨移植物和腘繩肌腱移植物、以及股四頭肌肌腱、跟腱、腓腸肌肌腱等。自體肌腱移植物的主要并發癥是取腱口處并發癥,包括取腱處肌肉萎縮、切口不愈合和感染等。髕腱移植物具有初始張力高、移植后骨與骨愈合好及術后早期恢復快、術后膝關節松弛及復發率低的優點,雖然仍具有較高的伸展僵硬和膝前疼痛風險,但長期以來一直是功能需求較高患者的金標準。

2)同種異體移植物。同種異體移植物包括同種異體的骨-髕腱-骨、腘繩肌腱、腓骨肌腱,主要優點是無供區并發癥、手術時間縮短以及手術切口小,但存在移植成本較高、傳播疾病風險大和高失敗率的缺陷 。

3)人工韌帶。一項隨訪研究發現,采用韌帶增強重建系統初次重建ACL 失敗率高達33.3%,考慮為人工韌帶的抗磨性不足、不能長時間的旋轉彎曲及關節液對韌帶的浸泡作用。基于此研究及失效因素考慮 人工韌帶系統目前不宜作為ACL初級重建的潛在移植物。在特殊情況下,人工韌帶系統可作為替代移植物。一項隨訪10年以上的研究發現,人工韌帶韌帶對于經過精心選擇的病例,尤其是需要快速術后恢復的老年患者,是一種安全且適合ACL 重建的選擇。

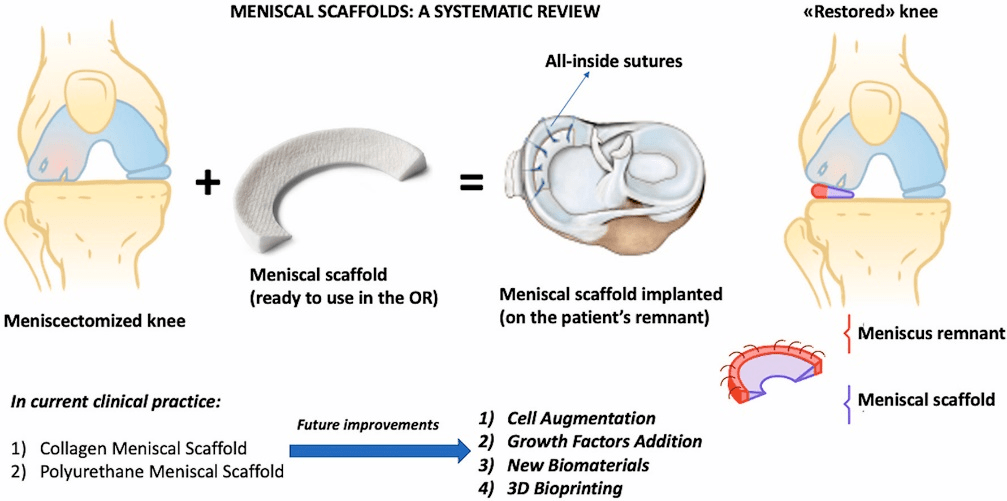

3、應用舉例——膝關節手術中的半月板手術[1]

半月板損傷是運動員中常見的問題,而且越來越多地出現在老年人和活動量大的人群中。傳統的治療方法包括半月板部分切除術,為病人提供良好的機械和疼痛緩解,半月板切除術僅在短期至中期隨訪中提供癥狀緩解和功能恢復,但顯著增加骨關節炎的風險。

目前治療的重點正在盡可能轉向修復半月板撕裂,并在適當的時候替換失去的半月板組織。置換可以是全部或部分。使用同種異體的全半月板置換術,通常保留給符合某些標準的年輕患者,他們已經接受了幾次半月板次全切除術或單期半月板全切除術,但仍有癥狀,部分半月板置換術可與部分半月板切除術一起使用,以填補切除術后留下的空間。同種異體移植存在許多缺點,因此在過去的20年中,臨床前和臨床研究的重點是開發和研究半月板支架。

以膠原蛋白為基礎的植入物和合成支架已進入歐洲市場,但在臨床試驗中顯示出不同的結果。通過組織工程來創造一種模仿生物力學特性的植入物,對未來的研究具有很大的潛力。

在過去的20年中,已經在動物模型中測試了幾種生物合成半月板支架,并且還嘗試了增加細胞和生長因子來改善半月板再生。無論如何,只有兩種支架進入臨床實踐:CMI(11項研究)和Actifit?(19項研究)。但是目前都具有較大缺陷,這些缺陷不能使其成為“理想的”半月板替代品。 3D生物打印領域的未來研究、新生物材料的引入以及在人類環境中轉化生物增強的可能性可能會為具有卓越生物力學和再生特性的新型設備開辟道路,能夠有效地保護膝關節免于發病半月板切除術后OA。

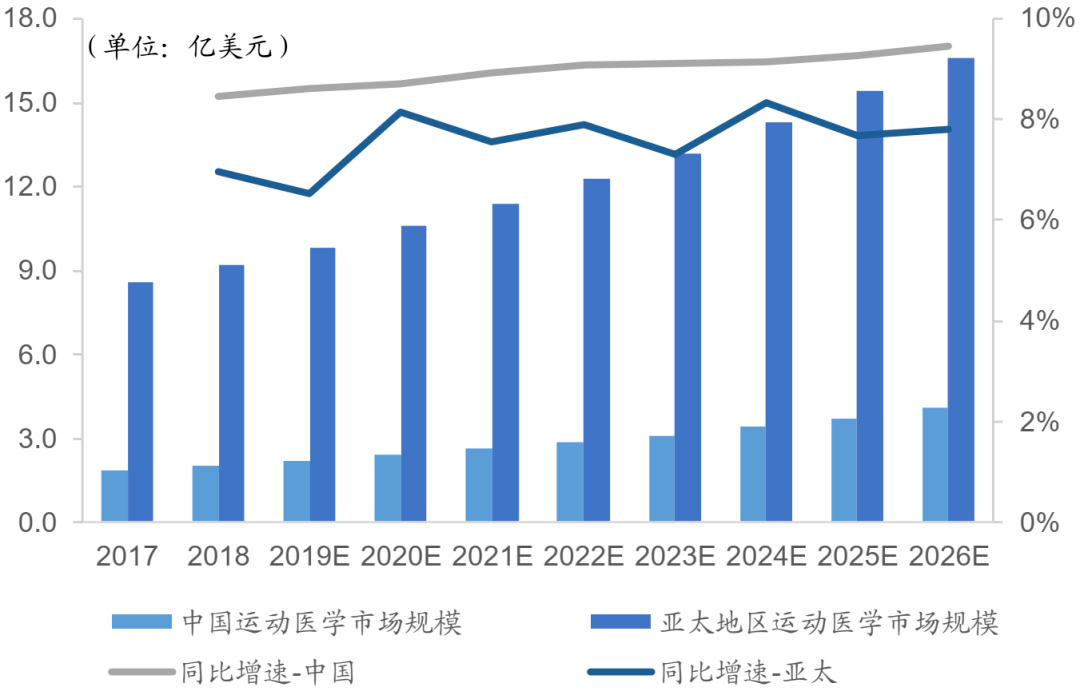

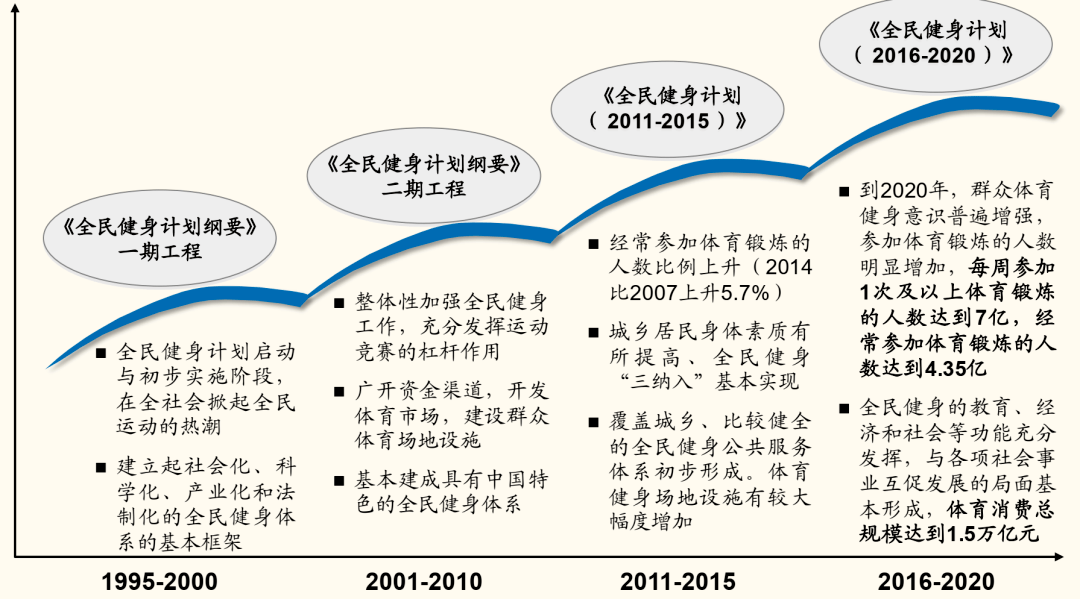

02 2018年全球運動醫學市場規模接近60億美金,同比增長8%,高于骨科整體市場增速(5%左右),預計2024年將達到91億美金,年均復合增長率達到6.6%,是未來骨科市場增長最快的細分領域之一。 1、在中國,國家政策的密集出臺為全民健身開啟了全方位、多層面的保駕護航模式 自 1995 年國務院首次發布《全民健身計劃綱要》至今已歷時 25年,全民健身工程的兩階段實施,進一步提升了民眾的健康意識,掀起了全民運動的熱潮。2011 年,國務院印發《全民健身計劃(2011—2015 年)》,明確指出,城鄉居民每周參加體育鍛煉活動不少于 3 次、每次不少于 30 分鐘、鍛煉強度中等以上的人數比例要達到 32%以上,比 2007 年提高 3.8%。2016 年,國務院印發《全民健身計劃(2016—2020 年)》,首次提出“實施全民健身計劃是國家的重要發展戰略”,隨后相繼出臺的《健康中國行動(2019—2030)》明確提出,經常參加體育鍛煉人數的比例到 2022 年和 2030 年達到 37%及以上和 40%及以上。

2、國民健康意識增強,健身人群持續擴容,老齡化危機帶來運動醫學發展潛力

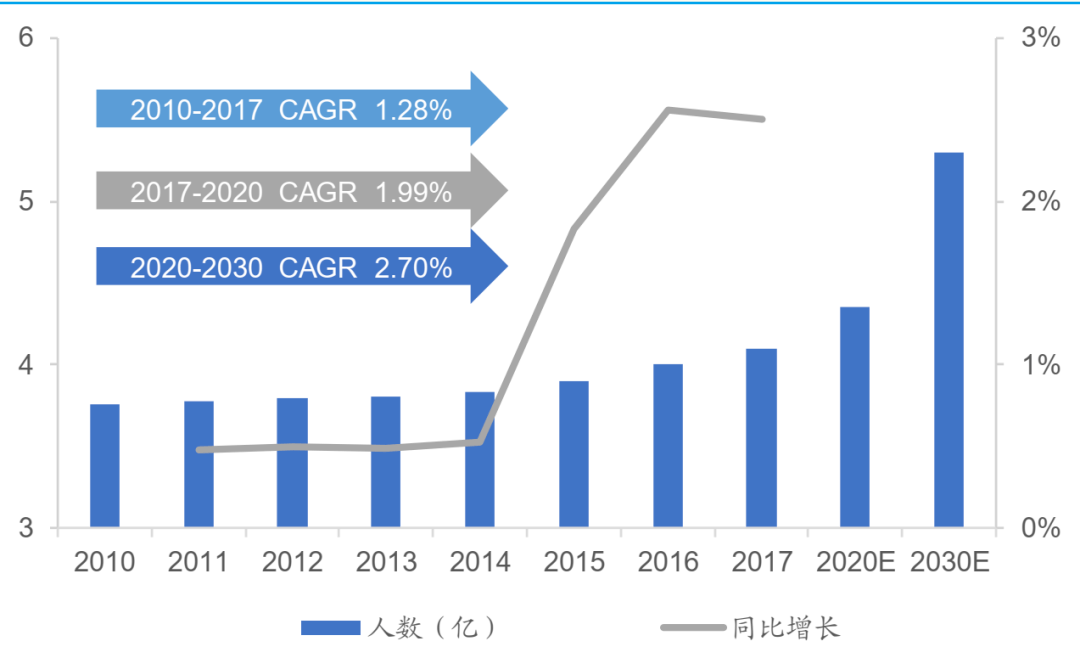

2017 年,我國經常參加體育鍛煉的總人數約為 4.1 億人,2020 年增加至 4.35 億人。2017 年,我國共有健身房約 5,500 家,會員數約 900 萬人,預計未來會員數仍將保持穩健增長。

目前我國群眾運動參與水平仍遠低于美國,未來有望繼續提升。以2017 年數據為例,美國體育運動參與率為 72.7%,遠高于中國的29.4%。此外,美國參加積極的高熱量運動人群比例也大于中國總體經常參與體育鍛煉人數的比率,中國體育運動的參與率和高強度運動占比提升空間大。

我國運動損傷率高,運動醫學發展滯后于運動人群增長。根據中國醫藥報,2014年,我國運動損傷發生率為 0.513%,美國、英國分別為 0.456%、0.373%,我國運動損傷率高于美國和英國。國內運動醫學發展尚處于起步階段,全民健身運動的興起,不可避免地引發運動損傷的增加,運動醫學關注度得到持續提升,部分醫院已在骨科下面設立運動醫學亞學科以應對日益增加的需求。

老齡化人口損傷發病率高且復雜多樣,促進激發潛在市場需求。我國老年人口基數大、增速快,人口老齡化趨勢不斷加劇。隨著老年人體育鍛煉的廣泛開展,相應的運動損傷數持續增加。我國是較早進入老齡化社會的發展中國家,目前我國 65 歲以上的老年人口共 1.67 億,占 總 人 口 的 11.94%。按照目前的人口結構發展趨勢,預計本世紀中葉,我國 65 歲以上的老年人口可能達到 3.58 億,占總人口的 25.66%。此外,2001-2018 年(除 2012 年外),我國老齡化人口同比增速快于美國,人口老齡化問題日益凸顯。老年人運動損傷具有多發性、復雜性、嚴重性、個體特殊性、部位集中性的特點。在人口老齡化背景下,健康運動老齡化成為必由之路,而老年人運動是把雙刃劍,在減少疾病、改善健康的同時,亦會誘發諸多運動損傷。隨著我國人口老齡化程度不斷加深,與老齡化直接相關的骨質疏松、骨關節類疾病發病率持續攀升。

3、醫保支出逐年上升

2018 年,我國骨關節疾病及損傷轉歸人數為 285.99 萬例,醫藥費用支出總計為327.29 億元。2010-2018 年轉歸人數復合增長率為 11.8%,醫藥費用支出復合增長率為 16.4%;2013-2018 年轉歸人數復合增長率為20.5%,醫藥費用支出復合增長率為 24.1%。轉歸人數的不斷攀升導致總醫藥費用支出增加,而人均醫藥費用保持相對穩定,波動不大。

4、微創關節鏡技術、手術自動化、3D 打印技術應用賦能運動醫學

微創手術及關節鏡普及率提升,運動損傷治療數日益增加。微創關節鏡手術較傳統的切開手術具有創傷小、疼痛輕、康復快、并發癥少的優點。關節鏡是一套精密的光學影像系統,利用微細的內視鏡,只需很小的手術切口就可以進入關節腔內,觀察內部病變并加以治療。

骨科手術機器人可延伸骨科醫師的視覺、觸覺范圍,提高手術操作的精確性、安全性和可重復性。近年來,骨科手術機器人在關節外科、脊柱外科、創傷骨科、運動醫學、骨腫瘤等領域逐步應用,其戰略地位日益受到世界各國重視。骨科手術機器人在國外應用較多,國內引入較晚,生產商以海外企業為主。根據天智航招股說明書,骨科手術機器人生產企業主要有 8 家,其中取得骨科手術機器人醫療器械注冊證的企業主要有 3 家海外企業Mazor Robotics 公司、MEDTECH 公司、MAKO Surgical 公司和 1 家國產企業天智航。

3D 打印技術的臨床應用有效助力醫學教育、術前規劃及輔助手術等方面,顯著提高了手術整體效率。3D 打印技術又稱快速成型技術(rapid prototyping,RP),是一種通過逐層堆疊打印的方式來制造實物模型的技術。19 世紀 80 年代后期3D 打印技術開始應用于我國醫療行業,旨在幫助醫生建立三維病變模型,用于術前規劃和患者溝通。

3D 打印技術與醫療的深度結合經歷了 3 個階段。在初級階段,可打印骨骼模型,涉及口腔修復、定制化假肢、手術導板、植入物制造等;在中級階段,細胞組織和軟骨組織等簡單活性組織 3D 打印成為可能;在高級階段,3D 打印技術在復雜器官組織得以應用和發展。

目前國產自主研發技術不斷增強,與國外差距逐漸縮小。目前,醫療 3D打印行業涉及的技術主要有電子束選區熔化(EBSM)、選擇性激光燒結成型(SLS)、光敏樹脂選擇性固化(SLA)以及選擇性激光熔融(SLM)。

5、運動醫學領域保持快速增長

全球醫療器械以 5%-6%的年復合增速穩健增長。其中,骨科以 365 億美元的銷售額占據醫療器械約 9.8%市場份額,是醫療器械第四大領域。從骨科細分領域占比結構看,膝關節、髖關節、脊柱占比均為 17%左右,是最大的細分骨科領域。運動醫學占比約 11%,是骨科第 5 大細分領域。從骨科細分領域增速來看,2015-2018 年小關節以 7.5%的年復合增速位居第一,運動醫學以 5.8%的年復合增速位居第二。運動醫學是具有高增長潛力的醫療器械細分新興領域,未來發展前景可期。

03

中國運動醫學起步較晚,但對全球運動醫學市場的影響力正在逐漸增強。得益于政府全民健身方案的實施,中國成功舉辦多項國際知名體育賽事,中國醫療器械市場不斷成長擴容等,中國運動醫學產業正蓄勢待發,未來增長想象空間大。 國內單獨開設運動醫學科室的醫院以傳統知名骨科醫院為主,如北京大學第三醫院、北京積水潭醫院、上海市第六人民醫院、復旦大學附屬華山醫院、湘雅醫院等,大部分醫院僅將運動醫學設立在骨科科室之下。2019 年北京大學第三醫院運動醫學研究所建所 60 周年,根據其公布的數據,目前該運動醫學科有 101 張床位,年門診量達 12 萬余人次,年手術量已達7,200 余例,并呈逐年增長趨勢。 2018 年中國運動醫學市場規模為 2.0 億美元,預計 2026 年有望達到 4.1億美元,2019-2026 年復合增長率為 9.3%。中國運動醫學市場規模約占亞太地區的 1/4,且增速快于亞太地區平均增速。 盡管與歐美國家相比,中國運動醫學市場規模尚小,但隨著運動醫學在中國的不斷滲透、發展和普及,中國運動醫學市場將持續受益。